Hola querida lectora. ¿Aún estás aquí? Perdóname por la extraña espera. ¡Nos conocemos hace tanto tiempo! ¿verdad?

Yo también te extrañé. Me extrañé.

Han pasado largos años desde mi último blog. No quiero contar cuantos porque me duele un poquito. No me los recuerdes. La vida me tenía ocupada y aunque había escrito día a día en mi dispersa mente, no había podido manifestarme en letras, no importa cuánto lo haya intentado. Alguna vez te contaré porqué.

Hoy, mientras mi esposa Ana y mis dos perritos duermen pacíficamente a pierna suelta sin advertir mi ausencia, me he sentado en la sala, a oscuras, con una luna menguante gigante y brillante flotando en el salvaje horizonte. Las hojas secas levantan sus faldas, se entreveran en el frío aire, se regodean coquetas y curvilíneas, cantando junto a los cientos de rechonchos grillos que noche a noche orquestan mi ventana.

Mi empolvado ritual hipnótico ha comenzado con el primer sorbo de té de arándanos, oscuro e hirviente como el miedo de acaso toparme con una respuesta que cambiaría mi anhelado camino.

Déjame contarte una historia.

“Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye, y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es sólo saberla vivir” –Frida Khalo

Mi mamá, mis hermanos y sobrinos viven en Sídney hace más de veinte años y aunque no vivo con ellos desde los diecisiete años, me alegró tremendamente verlos, más de lo que mis mullidos recuerdos familiares podrían haberme hecho creer.

Después de todos los paseos turísticos de rigor y muchas conversaciones lloronas de perdón familiar, Ana y yo finalmente decidimos dejar atrás todo lo que conocíamos y decidimos no regresar a nuestro país. La razón es otra historia que aún no sé si quiero y puedo contarte.

Mi hermana menor Annie alquiló una casita blanca junto a su familia con un cuarto extra para Ana y para mí, con un sólo baño para todos.

Los dos pequeños, Daniela de casi tres y Caleb de ocho meses, nos observaban pícaros al comienzo y nos abrazaron casi de inmediato. Días más tarde nos picaban con cosas, jugaban y saltaban sobre nuestras cabezas, nos lanzaban lo que encontraban a la mano. Lloraban, chillaban, se pegaban, se caían, rebotaban. Se limpiaban los mocos en nuestro pelo y dormían en nuestros brazos, como si nada, como si fueran ángeles.

Había tensión entre mi hermana Annie y su esposo. Era inevitable escuchar sus peleas, aunque trataban de bajar la voz y hacerlo en inglés. Mi hermana es una científica de genética brillante y no ejercía su profesión para cuidar a sus niños. A veces me parecía que su mente estuviera en otro lado. Aún pienso que no hay algo bien en ella. Es divertida y sarcástica. Si no fuera mi hermana sería mi amiga.

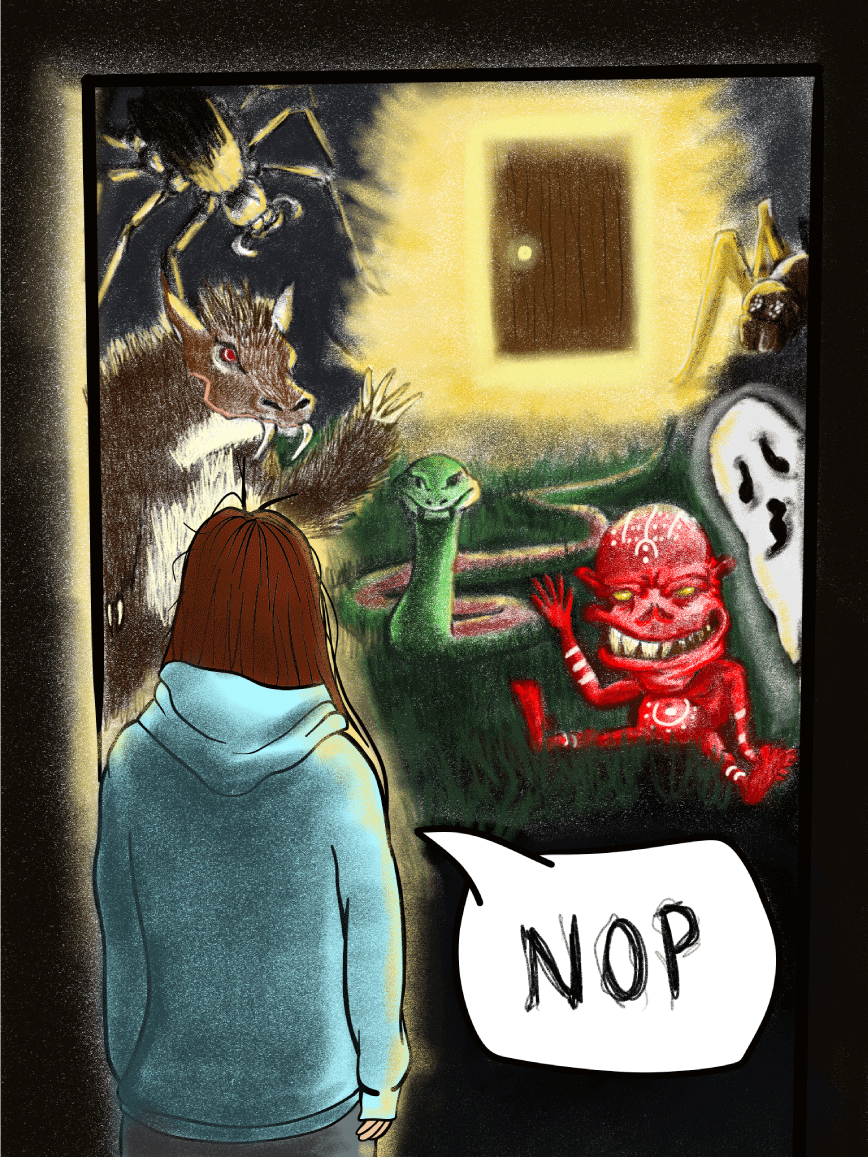

Ana y yo decidimos mudarnos al garaje de la casa. Nos dijeron que era una locura, qué había alimañas y nos nombran docenas de razones, casi todas con patas, por las que no deberíamos hacerlo, pero estábamos convencidas que era necesario darles un espacio de familia y también tener nosotras el nuestro, como siempre.

Alquilar un espacio en Sídney no sólo era tremendamente caro, era imposible para nosotras que no teníamos ninguno de los extensos requerimientos que pedían las agencias arrendadoras.

Es en esta situación de nuevas migrantes que Ana y yo entendimos que ya no éramos quienes solíamos ser.

Un día entero de arduo trabajo después y ya estábamos acomodadas en el tétrico gran garaje de ventanilla minúscula, tan cansadas como felices y listas para empezar desde cero una nueva vida juntas.

Un día Ana despertó tiritando y me dijo: No he podido dormir en toda la noche. He sentido un frío que se escurría por mis huesos. Yo tampoco pude – Contesté – Pero, sobre todo me he aguantado de ir al baño tantas horas que ahora no sé bien si ir o si ya fui. De un empujón Ana me levantó y riéndome de su reacción a mi tan mal chiste, abrí la puerta que daba hacia el jardín, para salir hacia el baño ubicado dentro de la casa.

Inmediatamente me quedé suspendida en el aire con un ventarrón que me envolvió todo el cuerpo en un santiamén. Cerré la puerta con sentida violencia y me volví hacia Ana con la nariz congelada a punto de caerse de mi cara.

¿Cómo habíamos pasado de un botón en el baño que te enviaba cortésmente un relajante y tibio chorro de agua muy bien dirigido por cierto y una taza perfectamente graduada a temperatura ambiente, a tener que escalar el Everest para orinar en tiempo récord con una fila fuera esperando por el espacio más requerido de toda la casa?

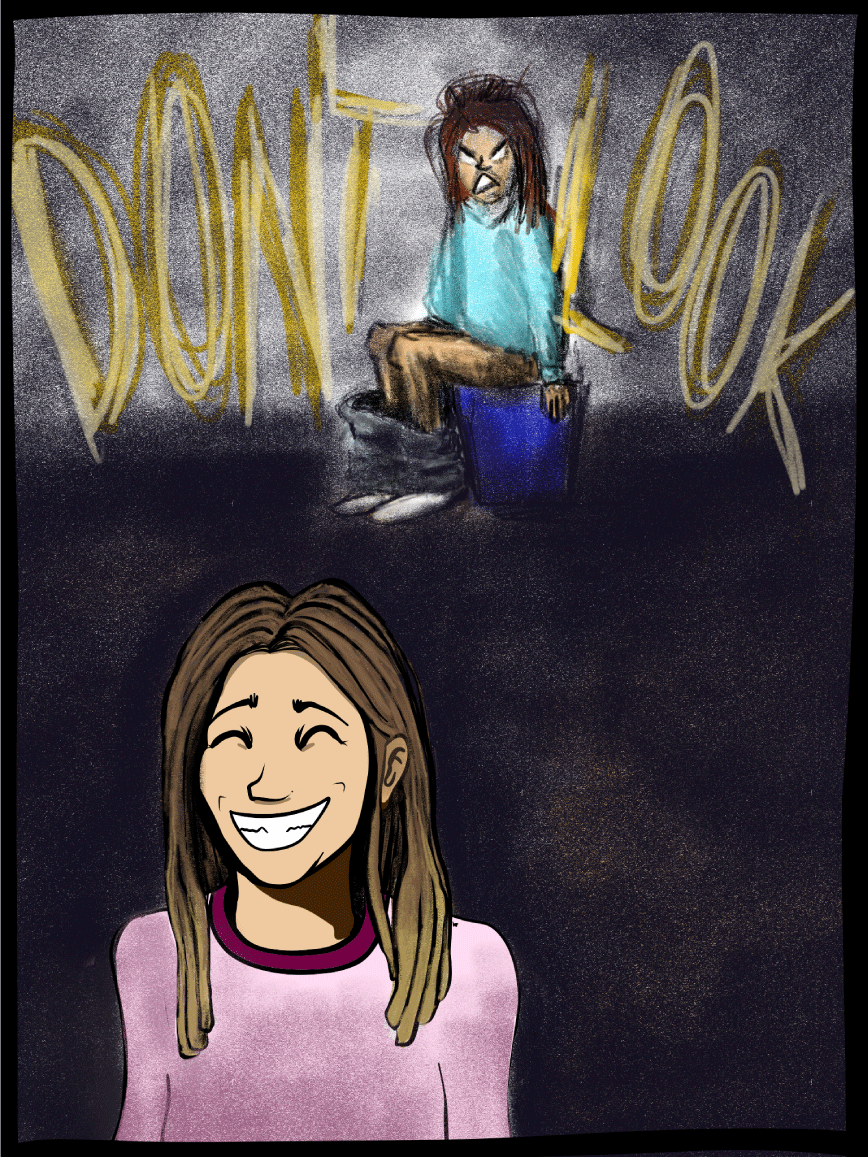

A mi mamá se le ocurrió la inocente y brillante idea de traernos un balde azul un día con tapa en donde podíamos, digámoslo amistosamente, depositar nuestros urgentes líquidos por la madrugada.

Lo recibimos agradeciendo el gesto con una sonrisa más falsa que moneda de cuero.

Ese día por la tarde Ana caminaba de un lado a otro, mirando el balde azul de reojo y refunfuñando que jamás haría tal cosa en un recipiente plástico en el piso y que teníamos que ser valientes contra el frío y usar el inodoro como todo el mundo. Yo estaba de acuerdo con ella hasta esa madrugada.

02:42 a.m.

Abrí la puerta otra vez y una helada oscuridad se incrustó en mi cuello, mis dientes se golpeaban cientos de veces por segundo y sentí que mis pies abrigados por tres gruesas medias estaban desnudos en el pavimento. ¿¡A quién diablos se le ocurre tomar tanta agua de noche en estas condiciones!? – me pregunté recriminándome.

Por fin una de mis piernas tímidamente arremetió contra mi voluntad dando el primer paso. Los demás fueron presurosos y torpes. Subí escaleras a tientas y me topé contra la ropa húmeda tendida. La manija de la puerta de la casa no abría. Se habían olvidado de dejarla abierta.

Intenté una y varias veces abrirla, como si la cantidad de veces ayudara ante tan apretada situación. Toqué la puerta y grité el nombre de mi hermana sin recibir respuesta.

De pronto me di cuenta que no estaba sola. Algo se arrastraba en el pasto lentamente. Las hojas secas crujían ante algún peso. Empecé a sentirme observada. Grité por última vez el nombre de mi hermana con un sonido desprendido que más parecía una súplica de ayuda.

Sentí que tocaron ligeramente mi espalda y corrí como alma que quiere llevarse el diablo, aleteando mis manos contra mi cara y cabeza, dando vueltas. Caí por las escaleras y quedé boca arriba con las piernas y brazos levantados, como una tortuga. Tenía tanta ropa encima que no podía ponerme en pie.

Cuando por fin logré pararme y entré al garaje, vi un bulto gigantesco y horroroso al pie de nuestra cama y lancé un alarido que podría haber quebrado los vidrios y recibí otro aún más agudo por parte de Ana, que resultó ser el mismísimo bulto, cubierta con todas las frazadas, despierta y a la espera de mi regreso.

Media hora más tarde, y después de llamar unas cien veces a mi hermana por teléfono, rendidas y con las vejigas llenas, miramos el balde azul despreciado pocas horas antes como el único liberador a tan vergonzosa posición.

Deliberamos quien lo haría primero y derrotada ante sus argumentos o por puro cansancio inicié la descarga, pidiendo antes que se tapara los oídos y se pusiera de espaldas.

Una cosa es haber orinado alguna vez en el mismo baño que Ana mientras cepilla sus dientes y otra muy distinta es que después de mí, ella tenga que hacerlo en el mismo lugar sin agua que se lleve lo que antes hice y escuchar todo el proceso.

Segundos después, con las medias mojadas de pichi, habiéndome faltado el equilibrio hasta caer sentada dentro del famoso balde azul ya estrenado y con Ana revolcándose de risa hasta el desmayo, me quedaba solo confirmar que lo desconocido nos atraparía antes de lo que esperábamos. ¿Qué importaba que viniera lo que fuera si tenía aquella risa para siempre?

Para siempre.

– Marianella Casmon.